《何以中国:葛剑雄文集第8卷》

葛剑雄著,万有引力|广东人民出版社·

中国悠长的历史从何而起?中华文明如何生根发芽、经久不衰?本书收录了葛剑雄教授近年的数十篇新作,以其深厚史学积淀与独到现实洞察,从承载文明曙光的甲骨、青铜,到孕育无数灿烂文化的黄河、长江,再到影响区域与世界交流的运河与丝绸之路,娓娓道来中华文明的源起与发展。

《吾国吾土:中华民族的历史空间》

葛剑雄著,中西书局

本书是历史学家葛剑雄教授的新作,以“空间”为线索,通过梳理中国行政区划、人口迁徙、城市演变等历史地理脉络,系统阐释地理环境对中华文明发展的深远影响,揭示中华民族如何在多元地理格局中形成统一的文化认同,从而铸就了中华民族共同体意识。

《〈论语〉六讲》

王刚著,浙江古籍出版社

本书深入浅出地对《论语》所反映的孔子及儒家思想的若干重要问题做了专题论述。全书共分为六大部分,涉及孔子其人其学的基本定位及当下意义;“乐感文化”与“孔颜乐处”的成立及找寻;孔子仁道问题,以及行孝、为仁与家国秩序的关系;“慎终追远”的意义与丧、祭问题;“主忠信”和“儒者气象”;朋友之道的建构等。

《虎变:晋国大族的兴衰》

刘勋著,中华书局·上海聚珍

《易传·革》有云:“大人虎变,其文炳也。”如果将战国七雄比喻成七匹猛虎,那么其中的赵、魏、韩三虎都是从春秋晋国的同名卿族演变而来。本书充分利用《左传》等传世文献和出土文献中的丰富材料,聚焦于春秋时期最强盛的诸侯国——晋国,以卿族政治为主线,不仅按时间顺序还原了晋国卿官领导职级变迁、卿族兴盛衰亡的壮阔史事,还逐一梳理了晋国十大卿族的演化简史,展现出各大卿族化家为国的“虎变”事业和成败殊途的历史结局。

《汉末之变:曹操发迹与董卓之死》

刘三解著,天喜文化|天地出版社

本书的主角是初平三年(192年)之前的曹操和董卓,主题是“篡权者的真面目”,讲的是曹操和董卓这两个将天子、朝廷玩弄于股掌间的汉末权臣,面对汉末乱世的不同选择,以及大转折时代背景下,何进、王允、袁绍、袁术等豪杰之士的复杂面相。董卓进京,废少帝立献帝,将朝廷大权掌握在自己手中,试图解决汉王朝的统治危机。但董卓弄权导致社会动荡不安,汉王朝进入群雄割据、军阀混战时期。曹操乘势而起,借讨董战争在军中和民间树立了威望。此后,曹操“挟天子以令诸侯”,将自己塑造成“朝廷守护者”的形象,隐藏了篡权者的真面目,汉室名存实亡。

《轻尘暗生:身体史视角下的宋代妓女》

柳雨春著,九色鹿|社会科学文献出版社

妓女是宋代复杂社会关系的连接点之一,通过对其研究可阐释性别、家庭、国家、社会权力与身体的相互作用。妓女的身体传达出浓郁的伦理色彩,也折射出宋代社会组织方式的多样性及不同阶层的生活、精神状态,体现了人性之复杂、时代之风貌,甚至是一个时代精神的变迁。

《清承明制:明清国家治理与社会变迁》

陈宝良著,大学问|广西师范大学出版社

一部从社会史、文化史视角重新解读“清承明制”传统命题的创新之作,全景勾勒明清世俗化社会的全貌,深入考察明清国家治理与社会变迁的内在继承性。作者着眼于地方治理的繁难、人事制度的琐碎、社会群体的复杂、生活秩序的变动,通过对幕府、镖局、会馆、塾师、侠客化僧人、恋世尼姑等社会组织和群体的细致梳理,多维呈现了明清世风世情的世俗化特征与继承关系。

《制度·文本·研究:〈昭代箫韶〉与清代宫廷戏曲研究》

胡光明著,商务印书馆

本书通过丰富的文献资料和学术分析,详细考辨了《昭代箫韶》的编创过程,指出其源于乾隆末年的《铁旗阵》,并在嘉庆年间分化为两部大戏。作者系统考察了杨家将戏曲的“前文本”及其他宫廷大戏对《昭代箫韶》的影响,提供了文本生成背景。在研究方法上,本书采用跨学科视角,深入探讨帝王心态、宫廷政治和物质文化等方面,如乾隆、嘉庆御制诗集中的演剧场所诗篇,揭示了帝王的时间焦虑与想象,以及宫廷政治中王朝兴替、君臣纲常、性别秩序、神道设教等。在物质文化方面,描述了大戏台的建造与使用、宫廷戏衣的精美壮观,展现了皇权的“逾度的美学”。书中还借鉴了“被发明的传统”等理论观点,从“流动的文本”与“文化遗产学”的视角审视宫廷戏曲,探讨了文化遗产的保护与传承。

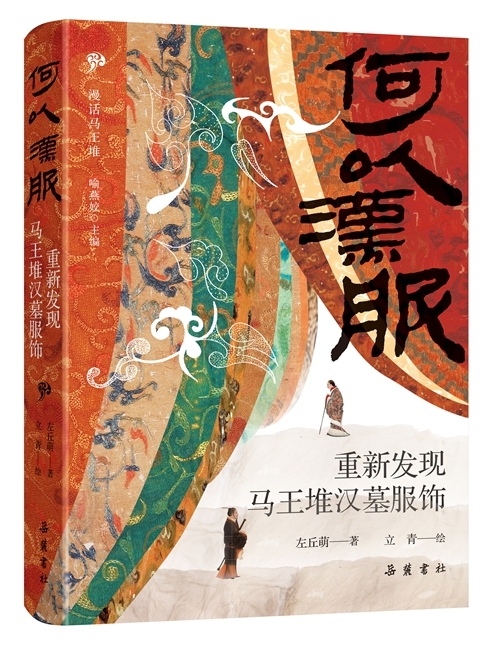

《何以汉服:重新发现马王堆汉墓服饰》

左丘萌著,立青绘,岳麓书社

织造、染色、添花、制衣、时尚、穿着、礼制、佩饰、梳妆,九大维度全景呈现汉服背后的技术与艺术。马王堆汉墓出土的服饰资料是汉代服饰考古最重要的考古资料,马王堆汉墓服饰是“汉服”这一概念的源头。本书围绕马王堆汉墓服饰实物,对照战国秦汉时代服饰实物及简牍文书记载,带领大家细看楚汉数百年的服装时尚变化,探索古人制衣的巧技与用心,多角度展示马王堆汉墓服饰的制作细节,解读服饰蕴含的先秦旧礼与汉家新制。

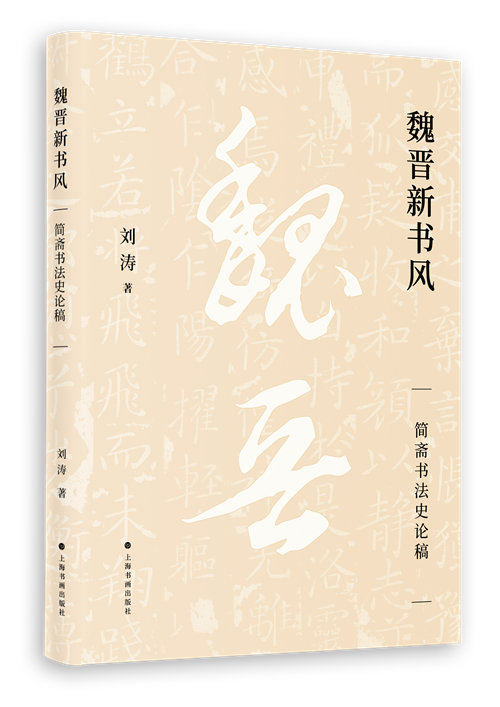

《魏晋新书风:简斋书法史论稿》

刘涛著,上海书画出版社

本书是艺术史学者刘涛深耕汉魏两晋南北朝书法史30年的研究成果结集。书中创造性地提出 “魏晋新书风”的概念,通过出土材料与传世文献的结合研究,从文献学、艺术学、历史学、文字学等多个角度,推进了以往人们对魏晋书风的固有认知。不仅如此,本书还对魏晋前后的书法史如汉代课史制度、东汉后期书风、南朝书法的北传等进行了考察,兼及书法士族群体和书家作品研究,力图以点带面、以小见大,清晰勾勒魏晋书风的来龙去脉。

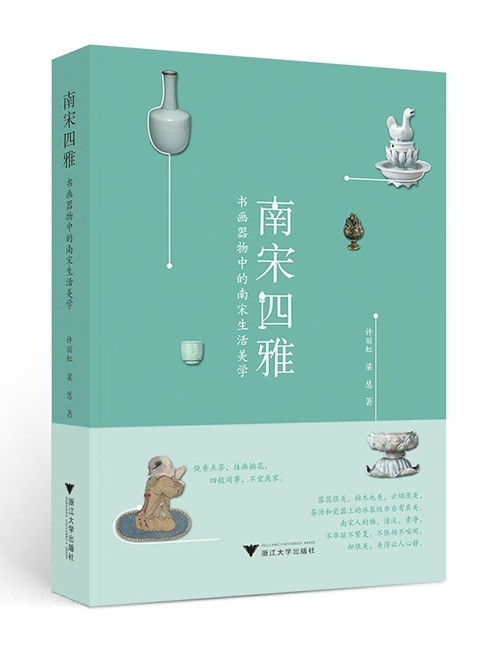

《南宋四雅:书画器物中南宋生活美学》

许丽虹、梁慧著,浙江大学出版社

本书从探访博物馆中的一件件书画、器物开始,从实物这个角度入手,结合文献记载和前人研究成果,深入到南宋文人士大夫的风雅日常生活之中,将宋人插花、焚香、点茶、挂画的生活场景,栩栩如生地展开在读者面前。

《中国绘画:元至清》

巫鸿著,世纪文景|上海人民出版社

在元至清这长达六百余年的历史过程中,绘画蓬勃发展,传世画作与画论浩如烟海。延续“中国绘画”系列,《中国绘画:元至清》跳出传统画史写作的窠臼,在历史原境中展开对元、明、清三代绘画作品的细读与梳理,不止围绕名家名作展开,亦将目光投向女性画家与女性题材绘画、风俗画和人物画,探讨图像创造者的不同身份和性别,以及图像在不同场合中的应用和流通, 剖析文人画、宫廷绘画与商业绘画的交融互动,揭示绘画在不同时期的发展状况,以及地域文化对绘画发展的影响,以更全面、立体的视角重新理解中国绘画。

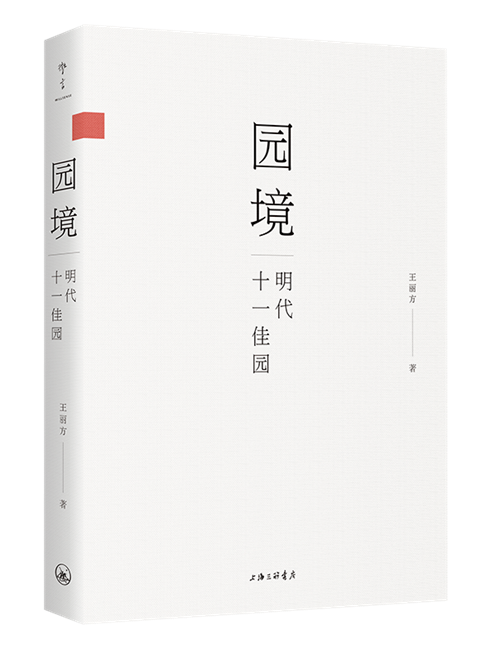

《园境:明代十一佳园》

王丽方著,上海三联书店

中国古典园林以自然山水为蓝本,呈现出“虽由人作,宛自天开”的特征。明代园林更是融会两宋精细秀美的特点,集中国古典园林艺术之大成。然而,如今我们所见的园林建筑,多是清代的遗存。清华大学建筑学院王丽方教授挖掘明代文人所写园记与明代史料,用图文诗意地“还原”出11座明代佳园,如“城市山林之巨丽”的弇山园、“中国罕见的几何形园林”的筼筜谷、“林环云拥的大山园”横山草堂、“田野耕读而洒脱自在”的澹圃……作者运用独特的自然建筑学分析法,既有对单独景观的微观分析,又有宏观视角的解读;同时辅以200余幅精美手绘图,再现消逝于历史中的明代佳园。

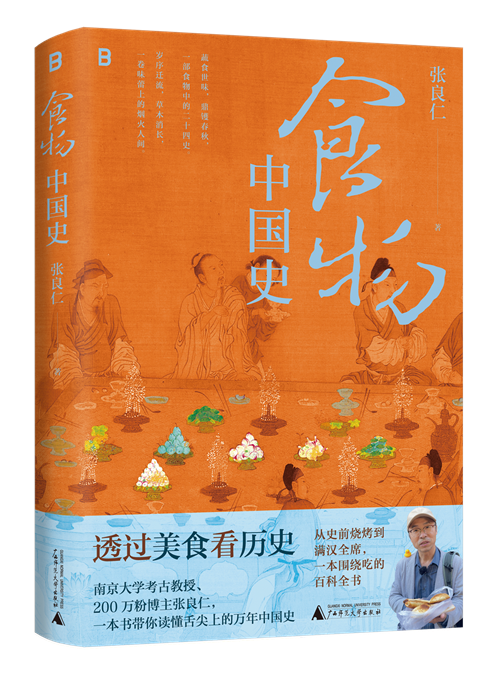

《食物中国史》

张良仁著,北京贝贝特|广西师范大学出版社

食物是人类前行的动力,更是历史真切的见证。古人吃什么、怎么吃、用什么吃,古代遗址中的美食与烹饪器具、文献记载中的饮食礼仪、壁画中的饮食场景、民间流传的饮食习俗……在“民以食为天”的华夏大地,从先秦到明清,中国的每段历史进程都曾被食物撬动,我们熟悉的食物都曾有波澜壮阔的过往。肉类熟食让成汤军队“无敌于天下”,周代列鼎制度标志着饮食礼制的高峰;汉武帝以麦继粟,为战胜匈奴打下了坚实基础,定型于唐代的“北麦南稻”格局则流传至今……

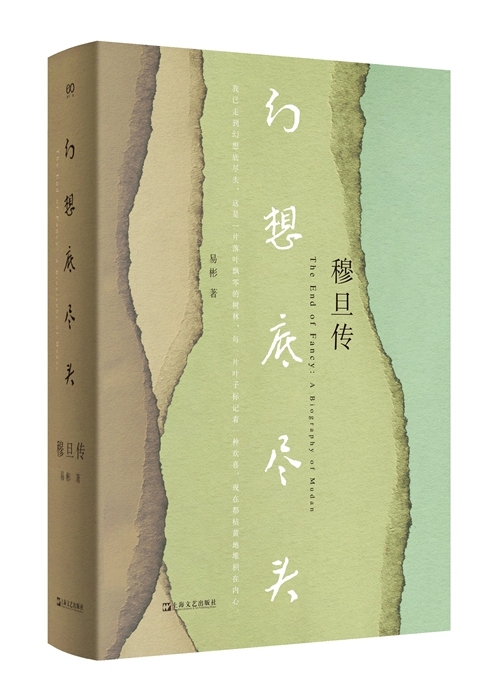

《幻想底尽头:穆旦传》

易彬著,上海文艺出版社·艺文志

作者以严谨的学术态度深耕穆旦研究二十余年,从西南联大烽火中的诗性觉醒,到晚年译笔如刀的查良铮重生,作者依托近大量的原始书报刊文献、书信、手稿与档案,在历史褶皱中还原真实血肉。当诗行与译稿在时代风浪中相互映照,一个知识分子的精神史跃然纸上。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号