通过全本《杨树达日记》的筛查,有关叶德辉“回避”的两个公案得以基本理清,而1927年叶德辉之死,在杨树达身上所激起的一连串反应,仍然有进一步申说的余地。

一、1927年之痛与《郋园书札》的征题活动

1926年暑假,杨树达因事未回长沙,次年4月11日,叶德辉被杀。那么,杨树达什么时候获悉叶德辉遇难消息呢?杨树达1927年4月27日日记云:“今日三弟函,云郋园先生在长沙为人所执,似近日报载被难之说非无稽,痛心之至。”是日日记天头云“三弟初九信”,可知杨树达三弟写信时间在1927年4月10日(三月初九日),正是叶德辉被杀前一天。故此时杨树达仍未确信叶德辉遇难事。1927年4月29日,杨树达复信松崎鹤雄(《日记》云“复松崎信”),信中云:

郋园先生事数月前即有风传,后知其不确。最近果为乱民所执,弟有家书已言之。被难之说,弟尚未直接得信。昨日家兄(家兄去年来京)晤见萧子升君,云易寅村在汉口有信与萧君,已证实其事。并云易君早劝先生他避,先生不肯云云。据此,事近真确,痛心之至。(孙俊整理《叶德辉致松崎鹤雄书札》,凤凰出版社,2021年,299页)

尽管叶德辉已于1927年4月11日遭难,但彼时长沙社会动荡,邮路梗阻(如杨树达5月10日才接到长沙来电),故身在北京的杨树达兄弟直至4月27日仍不确信叶德辉遇难。直至4月28日,杨树穀遇到萧子升(1894-1976),萧子升告知易培基(1880-1937)汉口来信,证实叶德辉被杀。杨树达此时才认为“事近真确”。在听闻叶德辉被戕消息后的一个多月内,杨树达日记对此都报以沉默。直至1927年6月4日,杨树达从报纸上看到王国维自杀的消息,方才于日记中感叹:“郋园师遭不幸,王先生又如此,国学界人物尽矣。”此后相当一段时间,日记又只字未提叶德辉。这恐怕与叶德辉去世前后,湖南等地政治气候严峻,舆论对叶德辉不利有关。湖南藏书家王礼培闻叶德辉遇难,有《悼东门二首》,其一云“所亲不敢哭,吾道正堪哀”,当是彼时社会环境的真实写照。

直到1927年10月31日,杨树达“清检郋园先生数年来与余书札,凡得十封。拟与吴子修先生遗余札一通同付装裱。……日间得《哭郋园先生诗》一首云:‘前门分手乍经年,两月游踪在眼前。乱世才人刀俎物,旧题新识一潸然。’盖先生往在汉口被难,过鹦武州有诗云:‘乱世才人刀俎物,不关挝鼓误平生。’盖今成谶矣”。这一天,杨树达整理先师手泽,情感大恸,触动诗思。第二天,杨树达就把叶德辉的十通手札送店装裱。11月15日,杨树达取回装裱好的叶德辉遗札十通,“并附吴子修师遗札一通,王静安札一通”。老师手泽,杨树达善加呵护,第二年就开始广泛请人题诗。杨氏1928年11月24日日记载:“五时到蜀丞寓谈。郋师遗札,阆仙、检斋已各题诗一章矣,因携归。”这表明这批叶德辉信件,此时杨树达已请高步瀛(1873-1940)、吴承仕(1884-1939)题诗。此即今存湖南师范大学图书馆的《郋园书札》,据张晶萍、李长林文章所示,今存《郋园书札》“另附有吴庆坻致杨树达书、王国维致马幼渔书各一通;末附邵瑞彭跋一则、孙人和题词一阙、高步瀛题诗一首”(《叶德辉致杨树达书札四通》)。实则杨树达昔日曾以《郋园书札》为媒介广征他人题诗,如1930年10月5日,请傅增湘(1872-1949)为遗札题诗,1931年1月2日,请周大烈(1862-1934)题诗。1931年2月1日,请林宰平(1878-1961)题诗。1931年7月3日,胡适(1891-1962)交来题诗。1931年7月4日,请陈垣(1880-1971)题诗。1936年3月10日,请胡玉缙(1859-1940)题词。

护惜并展示先师叶德辉手札,广泛征集题咏,成为1928年以后杨树达文化经营活动的重要内容。这种延续自文人题咏传统的文化交往模式,为这批《郋园书札》增添了新的历史意义。杨树达借此一再宣示叶德辉和他的师生关系,也一并表达了对叶德辉的深切缅怀。而这些手札的整理和题咏文献的积累,也成为杨树达在1927年先师去世后悲痛心情的疗愈痕迹。诚如雅斯贝尔斯(1883-1969)所言:“在重建中,精神的本质只能通过历史回忆的方式保存下来,这种回忆方式并不是作为过去单纯的知识,而是当下生活的力量。”(《什么是教育?》,生活读书新知三联书店,1991年,137-138页)杨树达的《郋园书札》系列活动为他重建精神世界的师生情感空间提供了必要的力量。

绝大的悲痛,往往有赖于时间的洗刷。文天祥(1236-1283)《指南录后序》说“痛定思痛,痛何如哉”。在杨树达,面对先师的逝世,悲痛万分,至于辍笔,形诸日记,就是大段的空白。然而沉默之中,未必不想记录悲痛。正如1928年11月27日杨氏日记所示:“去岁郋师遭难,曾有断句,夜中不寐,始足成之。”这首《闻郋师遭难赋》的诗如是写道:“此日真何世,居然八表昏。我惭云幼孺,不得哭师门。”因为家累重,且局势诡谲,杨树达未能第一时间南下哭奠,故而伤心不已,而这一时期,正是杨树达为《郋园书札》征题的起始阶段。

作诗原非杨树达特长,而于叶德辉遇难一事,则不仅勉力续作成一首,还将1927年底所撰《哭郋园诗》衍为两首,诗云:“爱才若命由天性,说项逢人信古风。记得后堂丝竹日,通儒座上有成童。”此诗杨树达自注说,叶德辉父亲六十大寿时,叶德辉执小门生礼请王先谦上座,又请王先谦的熟人作陪,目的在将十六七岁的杨树达引介给王先谦,陪侍诸老。杨树达感慨道:“余生平两见葵翁,此为弟一次。稍长,颇能读葵翁书,其因缘实始以此。”这一天,杨树达缘何感慨尤多,大概因当晚与陈寅恪长谈,触及了相关话题。由这首诗,也可见早在1900年左右,杨树达已师从叶德辉(此前张晶萍《杨树达与叶德辉交谊考》认为不晚于1904年),而叶德辉更将杨树达视为得意弟子,用心栽培。少年时期叶德辉的提携和教导之恩,杨树达铭感终身。此后,杨树达一旦读到叶德辉的诗作,早年的温情回忆便不自觉涌上心头。如1944年2月13日日记载:“晨翻阅郋园师《诗文钞》,《还吴集·怀人诗》中先后二首及余,其中绝句一首注言余息交游,终日阒然。余少壮时痴憨之状如此,亦可笑也。”

二、叶德辉北游与杨树达南行

今存杨树达日记除去1907-1908年两年之外,始于1920年,而此期杨树达已到北平工作,故日记所载与叶德辉直接交往反而不多。好在,1921年与1925年,叶德辉两次北游京师,杨树达作为东道主,而日记记载了诸多日常交游的细节。

1920年的杨树达

1921年,夏间,叶德辉北游,住在湘潭同乡蔡传奎(1872-1924)家中,杨树达时在教育部任事。在1921年6月至10月28日叶德辉居京期间,杨树达日记多次记载叶德辉来访,并聚会等。如6月5日叶德辉来谈话,6月9日叶德辉来家吃午饭等。尤其是6月16日日记记载叶德辉为杨树达兄弟推命,并一块儿到青云阁理发,随后一起逛翰文斋等书店,傍晚六点一道游中央公园,八点则因曹典球、杨敞之招,到来今雨轩聚会,杨度等人与会。此后偶有论学,如7月6日日记载:“陪叶郋园师午饭,师于余《韩诗内传》未亡说颇有商榷。”可见茶余饭后,他们此期还多讨论学问。此类记载颇多,如7月26日午饭时,叶德辉答应为杨树达《韩诗外传内证》撰序。8月5日,杨树达呈《老子古义》《易古义》稿、《说苑疏证》目录给叶德辉看。8月15日,叶德辉即将《韩诗外传疏证》序交给杨树达。8月28日,杨树达即将叶德辉所撰序文交给群报馆主编方叔章。在京期间,杨树达曾陪叶德辉一道游琉璃厂(1921年10月14日日记),而叶德辉还为杨树达撰写了《新序集证序》等。此外,叶德辉所写的这些序文,最终也为杨树达的著述增色,如尹硕公即因叶德辉序文,往访杨树达,将他所收集的《说苑新序》材料交给杨树达(1922年2月7日日记)。

此期在京的湘人多有聚会。如1921年7月19日,蔡传奎(1872-1924,字斗南)在中央公园长美轩,宴请曹广桢(1864-1945)、叶德辉、周大烈、杨树达等人。7月20日,黎锦熙在家宴请叶德辉、蔡传奎、杨氏兄弟等人。7月23日,符定一又邀请叶德辉、杨树达等人游三贝子花园。8月12日,蔡传奎在六味斋宴请,叶德辉、符定一、杨树达等人参加。这一时期时常陪叶德辉同游的黎锦熙、蔡传奎、符定一、杨树达等人。不过,因叶德辉交游广泛,杨树达有时有意避之,如1921年9月11日日记:“午后访叶师,见其门车马甚多,未入门。” 总体来说,交往极密,有时一日数见。如1921年9月26日:“午归。道遇叶师、宇澄。午后到叶师处谈话。三时半归。……五时,叶师、宇澄来,师以《说苑集证序》付余。同至群报馆晚饭,饭后久谈。九时归寓寝。”

1925年8月9日,叶德辉又抵北京,杨树达到站迎接。此后两人连续三日均盘桓在一块儿,尤其是11日,不仅一块到琉璃厂看书,到邵瑞彭(1887-1937)家拜访,往大陆春吃饭,更在游公园时,遇到胡适和徐志摩(1897-1931),杨树达将俩人介绍给叶德辉。这一天,他们直逛到晚上十一点才归寓。可惜这一天胡适日记没有存世,不然对照看来应当别有趣味。

几天之后的12、13、14日数天,杨树达都陪着叶德辉,或逛公园,或游琉璃厂,或到同仁堂买药、伊东医院看病等。16日这天,杨树达陪叶德辉一块理发,桥川时雄(1894-1982)还为他们师徒摄影。此后数日,他们三次在杨度家吃饭。至8月23日,杨树达又陪叶德辉、薛子奇、席鲁思(1896-1966)到方家胡同参观京师图书馆,日记云:“徐森玉导观善本室、写经室、普通藏书室。唐写经凡八千余卷,可谓富矣。”此期,师徒两人多次阅厂肆。这一时期,杨树达和叶德辉所交游之人,在1925年9月25日杨树达的宴客名单上可见一斑。杨氏是日日记载:“到者郋园师、王书衡、郑叔靖、吴景洲、检斋、邵次公、徐森玉、薛子奇、尹绶珊、席鲁思凡十人,未到者庄思缄、章曼仙、杨晳子、黄心砚。” 俩月间,师徒相聚近三十天,来往可谓密切。9月29日,叶德辉离京赴津。这一次,是杨树达与叶德辉师徒俩人的最后一次见面。

事实上,除去叶德辉两次北游外,杨树达、叶德辉这对师徒在1920年以后的数年间见面机会并不多,因杨树达往往只在每年暑期回长沙探亲。然而每次回长沙老家,他几乎都在第一时间拜访老师。如1922年7月5日杨树达抵达长沙,7月7日即前去拜访叶德辉,可惜没有见到。7月8日,与李肖聃一道往访,“谈至十时归寝”。至8月5日,杨树达先到叶德辉寓所辞行,当日即乘船北行。每一次回长沙,杨树达行程的首尾始终都有叶德辉的身影,这是杨树达尊师重道的具体表现。

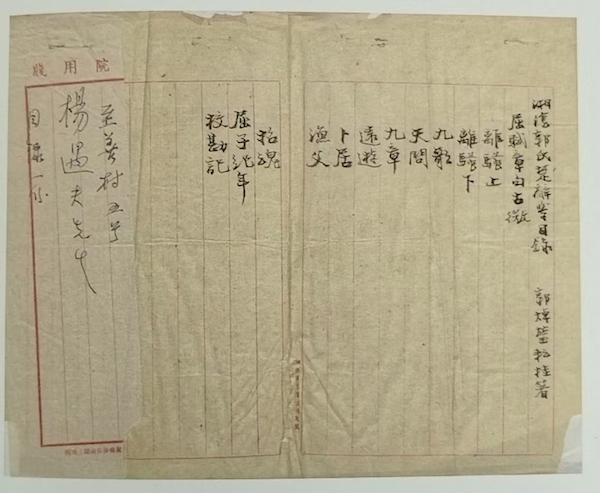

《积微居日记》第四十六册后附杨树达所书《湘阴郭氏楚辞学目录》

自然,叶德辉也为杨树达在长沙的活动提供了相当的便利。如杨树达1923年7月24日日记载:“五时以郭伯勋约,赴天然台,同座者郋园先生、郭耘桂、粟谷青、梁璧垣、鼎甫及伯兄。”1923年7月30日日记:“以郋园先生约到其寓,在座者江亢虎、于秉句、许季纯及余兄弟。”这些,都是叶德辉为杨树达积攒的人脉。又如,1924年7月19日十二点,杨树达应叶德辉约在其家吃饭,“同坐者刘石纯、徐剑石、王翊钧、黄心妍、李润农、毕梅声及伯兄,谈至五时始出”。可见,师生的亲密互动,也为杨树达扩大了交游圈。而在交游之外,杨树达与叶德辉也有亲密的学术关系。

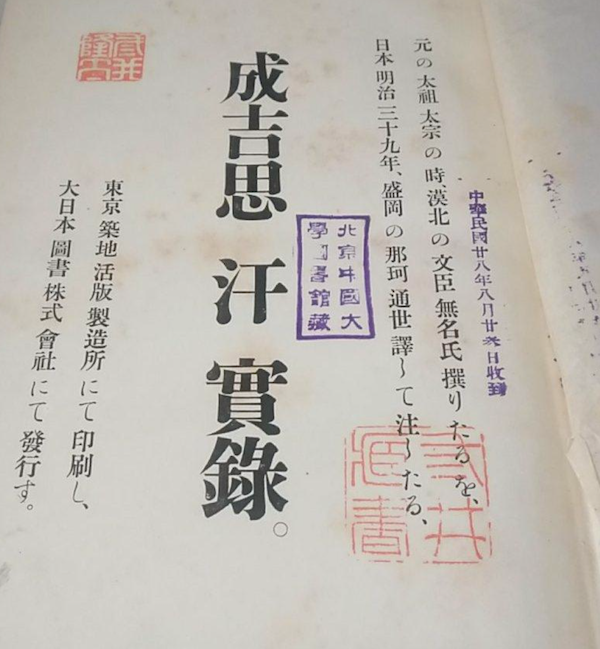

三、学术传承:翻译《成吉思汗实录》及其他

尽管杨树达早年日记大部分缺失了,使人无从探究他和叶德辉早期师生关系的动人细节。不过,今存杨树达1907年至1908年留学东京的两年日记,记载了杨树达回长沙的旅程,包括他与叶德辉交往的诸多信息。其中最引人注目而未曾为学界注意者,是杨树达曾经受叶德辉之命,翻译日本著名东洋史学家那珂通世(1851-1908)译注的《成吉思汗实录》。那珂通世1901年获得内藤湖南赠送的《元朝秘史》,随后花费数年心血,将其译注为《成吉思汗实录》,于1907年在东京出版。随后不久,学术嗅觉十分敏锐的叶德辉在内陆长沙即获得此书。杨树达1907年7月19日日记载:“饭后,至叶师处,出那珂通世《成吉思汗实录》,属余为钩成汉文。下午,稍寝息,钩《实录》少顷。”此后十多天时间内,杨树达拼命为叶德辉翻译此书。翻译完一部分之后,杨树达将译稿交给叶德辉,隐约有不愿继续翻译的意思。杨氏1907年8月6日日记载:“上午,至叶师处,呈所译《成吉思汗实录》,译未竟,师仍欲余续译刊之。”既然老师坚持要求译完,杨树达没办法,只好第二天从叶德辉处取回译稿,继续翻译。此后8月9日日记载:“至子威先生处问方药,并送孔氏《通德遗书所见录》目录及所译《成吉思汗实录》呈览,坐谈许久。”可知,杨树达把译稿交给自己的另一位老师胡元倓(1848-1907,字子威),并且谈话许久,大约在跟这位老师诉苦或是请教吧。又,杨氏8月12日日记载:“至南阳街买《元朝秘史》及笔归。”可见到这时,杨树达才下决心翻译完《成吉思汗实录》,故有买《元朝秘史》之举。

那珂通世译《成吉思汗实录》,大日本图书株式会社,1907年版

1907年8月20日,杨树达离开长沙,继续前往日本求学。此后一段时间,日记未见杨树达翻译《成吉思汗实录》一事。这并不奇怪,毕竟此期杨树达在日本求学生活繁忙,而家累又较重,早在1907年1月4日日记中,他就写道:“在兄处谈及经济事,窘困已极,余拟译一书,卖去版权,藉稍活动。归遂取神田乃武《小英文典》译数页。”译书的首要目的在赚钱,而叶德辉要求翻译的《成吉思汗实录》显然并非经济效益高的译本。外加蒙元史并非杨树达的学术兴趣,故翻译《成吉思汗实录》实际上侵占了杨树达正常的学习与生活时间。然而到了1907年底,或许由于叶德辉催促,日记可见杨树达又重拾译笔,继续翻译《成吉思汗实录》,从12月16日重启译事,到1908年1月4日,杨树达译完此书并校阅一遍。翻译完此书的杨树达显然颇为兴奋,因原书作者住在东京,杨树达干脆找到那珂通世,请他帮忙审定这部书。杨氏1908年1月6日日记载:“至那珂博士家,晤博士,允为观所译《成吉思汗实录》。”初次见面,那珂通世就痛快地答应了这位中国青年学者的请求。只是这一天,杨树达是否将译稿交给那珂通世,日记并未明言。令人遗憾的是,不久之后的3月2日,那珂通世就去世了。此后,残存的杨树达日记再不见有关《成吉思汗实录》的踪影。鉴于今存有关杨树达及叶德辉的研究均未曾道及此事,则大致可以推测,杨树达曾将完整的《成吉思汗实录》译稿交给那珂通世,但那珂通世遽然离世,译稿未再返还杨树达。长达半年多的翻译工作化为泡影,而杨树达最终也无法向叶德辉交差。于是,1908年,叶德辉仅仅刊刻了《元朝秘史》,而未印行那珂通世译注的《成吉思汗实录》。倘若杨树达此译稿当年能够刊行,现代中国的蒙元史研究当可大大提前一步。

除去早年受命翻译日本学人著作之外,杨树达与叶德辉的学术往来在日记中还有多方面体现。譬如杨树达的绍述师说,体现在他广泛阅读叶德辉所编所著书上。如1907年7月27日日记即载,“阅郋园先生刻《素女经》五种”。1922年12月31日,杨树达读叶德辉《释人疏证》。1923年7月22日日记又云:“到叶宅,与尚农谈话,叶师旋归。阅其所著《说文籀文疏证》,借得《盐铁论》各种归。午后校《盐铁论》数篇。”1923年8月9日日记载:“钞郋师涂本《盐铁论》跋。五时送还各本《盐铁》,与郋园师久谈。七时半归。” 这些记录表明,杨树达大量阅读叶德辉的著作,也经常与叶德辉谈话,最终还受益于叶德辉丰富的古籍收藏。在书籍的借阅与传抄中,叶德辉沾溉杨树达者匪浅。

当杨树达声誉日隆后,他也可以为老师的学术出版事业分忧解难了。杨氏1924年8月2日日记载:“到叶师处小坐,遇宇澄。归。翻阅师所撰《经学通诰》,师属作跋也。余亦请师作《周易古义》序文。”这篇序,杨树达写得很快,8月7日作好,次日就送到叶德辉宅邸。师生之间可以著述的序跋相托,则“师弟即是朋友”(程千帆语)了。

杨树达对叶德辉学术的偏爱,又不止在叶德辉生前读其书、诵其文章。叶德辉去世以后,杨树达反而重新开始阅读他的著作。日记记载了杨树达阅读《书林余话》(1928年9月8日日记),两天时间就读完了。又杨氏1928年9月11日记载:“看郋园师《读书志》,源源本本,真足扩见闻、开心胸也。”此后两个月内,杨树达多读《郋园读书志》。在弟子杨树达的阅读史中,叶德辉的著述没有及身而没,反而是殁后获得重温的机会。事实上,当杨树达想要探索新问题时,他也每每想在第一时间从叶德辉的著作中找灵感。这是杨树达1946年11月14日日记所载:“阅郋园先生《说文读若考》,余欲为《读若探源》一文也。” 杨树达希望治学的起点站在老师的肩膀上,以明学问所自出。

当叶德辉之子叶启倬等人决定刊刻叶德辉著述时,杨树达更是当仁不让,杨氏1935年1月21日日记载:“尚农合郋园师所著所刻书,凡得百二十余种,名曰“郋园全集”,属余序,诺之。”为老师的遗集作序,在弟子杨树达而言是应尽的义务。故其1935年3月28日日记又云:“因昨晚不寐,枕上撰拟《郋园全书》序文,晨起即续写之。”1935年4月22日日记载:“叶师全书序前已写成,今日重录,略有增改,寄伯兄转交尚农。”至此,这件心事总算了结。然而这篇序寄出去之后,杨树穀并未收到,于是杨氏1935年5月6日日记又说:“得伯兄一日书……又催问叶师书序,则廿二日一书未达矣。” 老师身后著述的刊刻事宜,如何能够拖延。故杨氏1935年5月7日日记云:“晨重录郋园师全书序,寄与伯兄。”

四、叶德辉的墓志、传状及身后事

1928年8月6日,距叶德辉遇难一年零四个月后,杨树达回到长沙老家,听闻叶德辉儿子叶启倬述说叶德辉遇难经过,杨树达为之郁抑。1928年8月10日,杨树达“到郋园师家拜师灵”。8月15日,拜访郭焯莹(1872-1929),谈起叶德辉遇难事,杨树达日记云:“先生议论透辟,得未曾有,殊可乐也。”“可乐”二字未知确否。至8月24日,杨树达离开长沙北上。在半个多月时间里,杨树达日记三次记载与叶德辉有关的事情,且记载曾到叶德辉家拜叶氏灵位。这些内容,在《积微翁回忆录》中无影无踪,应当就是1950年后杨树达自我审查后有意抹去的史实。借助《杨树达日记》的筛查,我们不难发现,《积微翁回忆录》里的人情世界,是自我净化思想后的建构产物。那些原生态的人情往来、人际交游,在原始日记中有着更为丰富的记录。

叶德辉去世之后,种种墓志、传状等文献,杨树达都积极谋划。他曾想请柯劭忞作叶德辉墓志,但柯劭忞因身体不佳,“尚不能动笔”(1929年2月2日日记),只好作罢。听闻闵尔昌在编《再续碑传集》,因特请长沙叶家寄来叶德辉墓志,可惜1932年1月16日,送给闵氏,却发现书已经刻成,只好作罢。此后,杨树达又请章太炎(1869-1936)为叶德辉书写墓志。杨氏1932年4月3日日记载:“余所请郋师墓道文字亦已写来,小篆极工。” 1932年12月5日日记记载:“叶尚农来,请为郋园师作传。”不知出于何种原因,叶德辉的传记最终并不出于杨树达之手,而是由黄兆枚(1868-1943)完成。然而,杨树达对此依旧十分关心,多年以后在日记仍有评论,如议黄兆枚“古文亦有功力”,然“为郋园师传颇有脉络不清之病”(1933年7月13日日记)。

然而,杨树达在《积微翁回忆录》中不仅删除了1928年长沙之行的叶德辉记忆,删除了他为恩师墓志传状所做的贡献,也将此后与他人谈起的叶德辉经历悉数剔除。今观《杨树达日记》,1932年1月17日记载,周汉藩(1884-1944,字勺泉,曾任湖南省立博物馆馆长)谈及叶德辉遇难事,说昔日与“徐茂恂竭力奔走,而竟不得救”,则革命老人徐特立(1877-1968,原名徐懋恂)也曾营救过叶德辉。1932年12月3日日记又载朱德裳(1874-1936,字师晦)“见示挽郋园师诗,颇有佳句”。可见,在杨树达朋友中,叶德辉遇难已成为一段值得不断缅怀与谈论的往事。

值得注意的是,杨树达日记还提到章太炎对叶德辉的态度。杨氏1932年3月 28日日记云:“六时以余同甲、吴检斋约,到忠信堂晚饭,陪章太炎先生。检斋介绍余后,似尚记及《古书疑义举例续补》一书,前由检斋寄去就正,曾蒙其奖许者也。并殷殷以郋园师书籍及已葬与否为问,并告余曾有诔师文云:‘嗟奂彬,嗟奂彬,虽有玷,终可念,反云覆雨,君所不为也。’有玷指参与项城帝制事而言,余告以汤芗铭欲杀师,项城营救之,师感项城之谊,故有此举,非其本意也。”在此,《杨树达日记》首次披露了章太炎关心叶德辉的安葬事宜,且为叶德辉作了诔文。在此之前,据李肖聃(1881-1953)《湘学略》等文献,仅知黄兆枚作《叶郋园先生传》,许崇熙(1873-1935)作了《郋园先生墓志铭》。另外,《日记》还提及杨树达为叶德辉出任筹安会湖南分会会长辩护事。这些内容,均不见于《积微翁回忆录》。

据许崇熙《郋园先生墓志铭》载叶德辉葬于1928年11月17日葬于长沙烂泥冲金庭公山。由于叶德辉死后,家人不敢收尸,实际由同善堂收敛。一年多后下葬,仍不敢公开尽礼举哀,故章太炎等人至1932年仍不知其事,才对杨树达发问。1932年,杨树达回到长沙,即往谒墓。杨氏1932年12月8日日记:“晨,尚农来,余约同谒郋园师墓也。余以病嗽乍差,改约缓日往要之。”1932年12月14日日记又载:“十时到尚农寓,同出南城到烂泥冲金庭公庄谒郋园师墓,以系苏人公山故,钱硕父丈、沈象乾、蔡雪亭皆葬焉,皆过礼之。”这条谒墓记录,《积微翁回忆录》依然付之阙如。

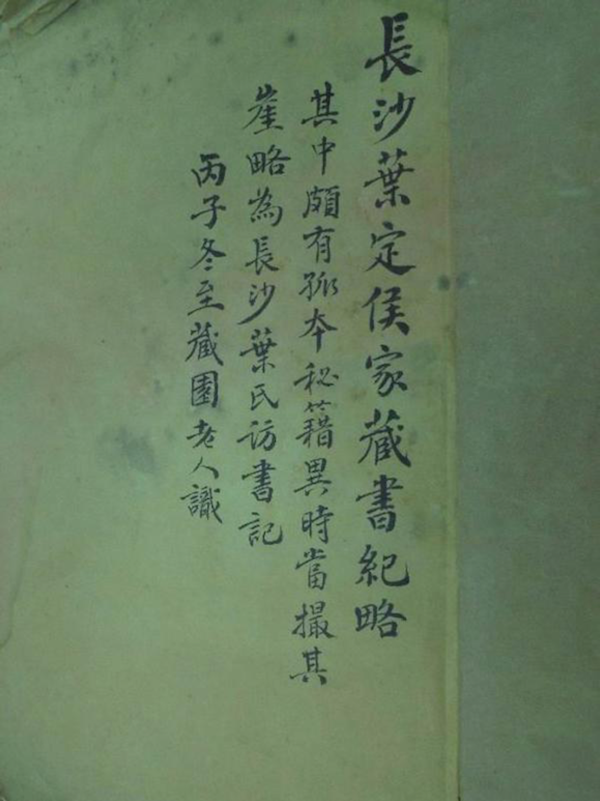

叶启勋所书《长沙叶定侯家藏书纪略》

叶德辉去世之后,杨树达与叶氏群从子弟仍有联系。杨氏1932年11月29日日记载:“定侯送郋园师《籀文考证》来。”说的叶德辉侄子叶启勋送书给杨树达。而杨树达对叶家后人也多所关注,其1932年6月20日日记云:“访励父,出示篆书《礼记》,颇工。又示所为王昙骈文注,用力亦颇勤。定侯、励父皆能读书,留意著作,郋园师之教泽固未艾也。”闲闲几笔,写出杨树达对叶家子弟的殷殷深情。自然,作为叶德辉高弟,杨树达也被迫卷入关于叶德辉身后叶家诸多家庭内部事务中。如1937年6月7日日记载:“访叶励甫、尚农,尚农述定侯干没郋园师藏书及种种欺人事甚详。”叶德辉的儿子叶启倬,向为叶德辉所不喜,《郋园六十自叙》说他“类有心疾,于着衣、吃饭、生子外,终日魂魄无所归宿,余早视为废人,待其就木”,叶德辉去世以后,观古堂藏书似被叶启勋等人吞没,于是叶启倬找杨树达诉苦。日记并未记载杨树达的进一步行动。不过仅此已表明,在叶氏群从弟子眼中,杨树达是值得信赖的一员。

五、师门风义的尺度

叶德辉去世以后,杨树达不仅继承叶德辉的学术遗产,也一并继承了叶德辉的门弟子关系网络。早年由于叶德辉的关系,杨树达与一众日本学人建立了较为亲密的关系。杨氏1924年9月14日日记载:“六时以日友桥川约,到其寓,遇故郋园师门下同学松崎柔甫及胡绥之先生。柔甫邀到大陆饭店晚饭。九时始归寝。”至1928年3月8日日记,则记载盐谷温率领日本教育视察团来京,举行欢迎宴,故言:“盐谷温清末来长沙,从郋园师问词曲,居湘一年半。师座间曾一遇之,距今十七年,非复少年矣。”杨树达很看重叶德辉的门弟子,因此对同门弟子也多有评骘。他对叶德辉的另一弟子刘肇隅极为钦佩。1938年10月22日日记载:“晨作字,挽同门刘廉生肇隅云:‘御侮侍先师,往日同门钦季路;衰年伤世乱,何人遗草问相如。’昔郋园师遭汤芗铭之难,避地游北京,廉生自具资斧,随侍师门,风义甚笃,故可纪也。”笃守师门风义,在杨树达自家,又何尝不是十分珍视。如其1947年1月 29日日记载:“饭后,唐生海、俊德来。俊德曾受业于郋园先生。”因湖南大学早期学生唐生海(1901-1950,字汉宗,唐生明弟)的关系,杨树达认识唐生明(1888-1960,字俊德,非唐生智弟弟唐生明),获悉唐生明是叶德辉弟子,杨树达不免高看一眼,此后俩人续有往来,很快熟识。

至于玷辱师门的人,杨树达则必要痛诋一番,除之而后快。杨氏1936年5月11日日记:“胡绥之老人来,并送还郋园师手札册,题记文颇长。前曾以草稿见示,涉及符某,余谓符某不足称,已如余说削去矣。”在杨树达心目中,叶德辉始终是学人本色,相关著述因此也不必政客为之增色。1936年3月10日,杨树达在胡玉缙家见《郋园全书》,日记因言,“首载湘中军政界人题词多篇,真辱吾师矣,可为浩叹。” 杨树达不愿意后世忘了叶德辉的学人底色,将其与政客为伍。前述杨树达为叶德辉支持袁世凯称帝的辩护,又是一例。然而,由此推断杨树达对叶德辉盲目推崇,极力维护,也非客观事实。

《杨树达日记》也记载了杨树达对叶德辉思想和学术的不满处,不过此类不满的言说大都埋藏在日记中,且表达得极有分寸。

叶德辉对戊戌年(1898)间的湖南新政,尤其是时务学堂,多有不满,后将各类保守言论编为《翼教丛编》等,一时名声大噪。叶德辉这一时期的各类思想言说和作法,杨树达日记极少提及。直至1931年7月3日这天,胡适交来为《郋园遗札》所题新诗,直陈“不满于先生《翼教丛编》之事”,“特来面交请罪云云”。胡适1931年6月18日日记记载了这首诗。受此影响,杨树达才在日记中写到:“余于叶、梁两先生皆师门,戊戌之事,平时不敢有所赞否,平心论之,梁师先知世变,奋志改革,故词多激急,叶师见而骇怪,起而排斥,亦老师宿儒之常情,不足深怪,盖彼时风气尚未大开,真能知世变者太少故也……”此处省略号《杨树达日记》如此,疑有意删节。

梁启超(1873-1929)与叶德辉都是杨树达的老师,对老师,杨树达都是一例维护,然假若老师之间也存在分歧,杨树达仍然尽力各美其美,曲为回护,由此可见,杨树达对师道看得何等重视。而这种尊师重道的根本,又在于以学问为第一准则。叶德辉去世之后,杨树达每苦于无从问难,故1928年3月21日日云:

晨校阅近年来索撰文字数篇,拟呈柯凤老一阅也。柯先生曾为湖南提学,伯兄尝受知取一等。而先生又为郋园先师笃契,先师生平未尝与人换兰帖为昆弟,而于先生则破例为之。余自遭师门变故,恒苦无从问难质疑。前日伯兄往谒,先生问兄有无有志小学之人,故余特令寿侄钞写《释名新略例》《助字辨略跋》及《史记订补序》《后汉书集解跋》诸文,拟以为贽而求见焉。

叶德辉求师、拜师,总以学问为第一标准。也因此,杨树达甚至打算拜章太炎为师,杨氏1932年4月3日日记:“晚饭后,检斋以电话约到鸿春楼,渠方从太炎处归,告余云,太炎云湖南前辈于小学多粗觕,遇夫殊精密,智殆过其师。检斋因无他人在旁,因以余敬慕欲从游告之,且云畏某君之嫉妬,故尚未敢请耳。太炎则云已甚好,何必更从游。余前日呈近作于先生,先生无所表示,余方自疑或有不照,今得宗匠一言之褒,信念益增矣。”最终的结果是,章太炎以为杨树达学问已经登堂入室,不必再拜师了。否则,杨树达恐又入了章太炎门下。在杨树达自己,后来有鲁实先(1913-1977)想从游门下,杨树达也以为鲁实先学问已成气候,不必拜师。最后在鲁实先的力请之下,才勉强收鲁实先为门弟子。由此,皆可见杨树达守护师道的根本在于守护学问。

总体而言,思想层面,杨树达尽力为叶德辉辩护,对他抱有深情的理解。但在学术层面,杨树达对叶德辉不免有直接的批评,这种批评是杨树达走出传统经院式、师徒式师生关系而走向苏格拉底对话式师生关系(参见雅斯贝尔斯《论教育》中有关论述)的标志。雅斯贝尔斯曾说:“在存在之交流中,人使自己与他人命运相连,属于一种完全敞开、相互平等的关系,是相互照亮。”杨氏1937年4月19日日记载:“阅郋园师《六书古微》,不能尽餍人意。其以《说文》上下字推字义尤不合理,无怪钱玄同之有微词也。”又,1947年12月11日日记载:“草叶先生《读若字考》提要,书中错误颇多,以系本师,不欲尽言之耳。” 对叶德辉学术,杨树达有极深的同情之了解。其1944年2月13日日记云:“师初不甚信钟鼎文字,以湘中学人治此者少,故晚年侨寓吴中,多见古器铭文,乃始信其非伪。”了解深,故下笔评骘颇矜慎,杨氏此言堪为公论。又如其1947年12月22日日记载:“阅叶先生《释人疏证》。此先生少作,不免疵累时见。”最终,杨树达乃直白地在日记中对叶德辉的部分学术成功做了定评。杨氏1948年1月1日日记载:“晨阅叶先生《说文籀文考证》,取王静安《史籀篇疏证》对勘,功力深浅较然明白。甚矣,学力之不可以诬也。先生早年不喜金文,晚年知金文之美,已不及深入矣。”此外,杨树达指摘乃师治学瑕疵尚有数处。如1948年1月3日日记说:“阅《籀文考证》讫。叶先生疏于声音,谓《孟子》‘易耨’,耨假为薅……皆误说是也。”1948年2月15日日记云:“草《六书古微》提要,此书太坏,虽师门亦不能为之曲护矣。叶先生之所长在目录、版本,小学似未痛下工夫也。”希腊哲人亚里士多德(公元前384-前322)说“吾爱吾师,吾更爱真理”,杨树达之于叶德辉,也可以作如是观。

六、师友关系的“日记筛查”

1950年,周作人撰《叶德辉案》重新探讨叶德辉之死,尽管周作人(1885-1967)只将其当作掌故书写,但“叶德辉之死”在后世逐渐成为一桩公案。在湖南学界,人们对叶德辉之死的探究更是至今不歇。程千帆(1913-2000)晚年与弟子杨翊强补注叶德辉《光复坡子街地名记》(《中国文化》1996年,总第1期),朱健写有《叶德辉之死》(《书屋》1997年第4期),延及谭伯牛《叶德辉,革命时代的牺牲者》(2017)、文鸣《叶德辉评传》(岳麓书社,2019)、张晶萍《杨树达与叶德辉交谊考》(2022)等一系列文章都探讨了叶德辉的死亡。这些重审旧案的文章,倘或有新见解,都得益于新材料的增入。无论是来自掌故言说,或是旧日单篇文献如《光复坡子街地名记》的纳入,抑或是利用《叶郋园先生自订年谱》《叶德辉年谱》(王逸明、李璞编,学院出版社,2012)等资料,都可见新材料的引入是史事重加考订的基础。

在有关叶德辉之死的公案中,杨树达与叶德辉的关系作为重要相关部分,也引起学界特别的注意。从邓之诚“解放后杨不复称叶”到《郋园学行记》署名问题等,构成探讨叶德辉师生关系及学术传承方面的重要话题。如果说《积微翁回忆录》、近现代学人笔记札记构成前期讨论的主体,新见叶德辉致杨树达信件的加入则成为重要突破口,至于全本《杨树达日记》,方为梳理杨叶关系提供了最细密的筛查网。通过细密的“日记筛查”,早期信札、回忆录、笔记等文献检验的罅隙得以弥缝,一些疑云密布的历史公案值得重审,且有望形成定谳。尽管日记并非万能,其记载的有限性决定它不可避免地也要遮蔽部分历史真相,但在与回忆录、笔记、书信的较量中,它仍然显示了独特的优势。近年来,吴钦根从《稿本谭献日记》出发,重审谭献与周星诒“绝交”案(《谭献代周星诒购藏陈氏带经堂书籍考——兼及周、谭二人的交游与交恶》),理清谭献与章太炎的师生关系史(《谭献与章太炎交游始末考》)等,取得迈越前人的结论,为稿本日记介入近代文人关系研究提供旧案重探的典型案例。通过“日记筛查”,一些聚讼纷纭的文人关系有望得出定论,而文人交游的始末及其历程也能被勾勒得更为细致。倘如谭献稿本《复堂日记》般承载丰富文人关系内容的日记被研究者大量使用,则近代以来中国文学史与学术史上诸多重要的师友关系将得到全面地澄清,而文学史和学术史的诸多内容或也将因此被改写。

湖南大学红叶村后杨树达墓,尧育飞摄

回到考察杨树达与叶德辉关系的本案,不难发现,与回忆录相比,全本日记提供了更为丰富的细节,保留了师友关系最初的样态。而回忆录受记忆力的限制以及删节修改时政治环境或思想动向变化等影响,每每存在删改。故在考察师友关系公案中,全本日记始终优于回忆录。而与书信相比,全本日记在隐私深度上容或不及,但在隐私广度上,却是断续节点式记录的书信所不能媲美的。今存叶德辉致杨树达的十通《郋园书札》为考究两人关系提供了新的维度和关键证据,但《郋园书札》生产的环境及其后世流传的信息则全部蕴藏在日记中,而这些,能够为杨叶关系提供更为宏富的论证框架。进一步地,杨树达从叶德辉、梁启超、苏舆(1874-1914)等师辈那里传承的师道文化,最终在他教育弟子的过程中,呈现新的发展态势。前文述及他收鲁实先为弟子即是一例。而他晚年与学生郭晋稀(1916-1998)、王显(1922-1994)、任建纯、周秉钧(1916-1993)等人的交往方式又与他和叶德辉的交往面目迥然。这些来自日记的持续性记录,重新定义了1928、1949年等数个节点在杨树达受教与传道生涯中的重要意义。在有关近代师生关系变迁的研讨中,杨树达以其皇皇日记的记录,成为一位值得细致解剖的可贵对象。

利用全本日记重审有关杨叶关系的两个公案之后,笔者认为杨树达确有“避开”叶德辉之实,然而那些避开都是情有可原的谨慎选择,是明哲保身的通行做法。最终,针对杨树达与叶德辉关系,在学术传承、身后事、师门风义的肩承等层面的“日记筛查”之后,笔者倾向于断言:杨树达是叶德辉忠诚的“门下走狗”。诚如杨树达1947年10月17日日记所载:“(马)宗霍见告太炎曾向渠推誉余,谓叶君奂彬有大弟子杨某云。”对章太炎的这一许可,杨树达是满意的。在叶德辉逝世20年以后,杨树达写于日记的这郑重一笔,可看作他对恩师叶德辉认识的总结。

(本文为湖南大学文学院“《杨树达日记》读书会”系列成果之一)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号